建築ダイアグラムの描き方を紹介。

建築ダイアグラムは学校の授業から実務まで幅広く活用される重要な図解手法です。しかし、設計プロセスや空間構成を体系的に学べる教材はほとんど存在しません。

建築ダイアグラムは学校の授業から実務まで幅広く活用される重要な図解手法です。しかし、設計プロセスや空間構成を体系的に学べる教材はほとんど存在しません。

そこで、建築ダイアグラム種類を参考事例と共に見ていきましょう。

一番の勉強方法は、「実例を見ること」なので(断言)。

最初に、ダイアグラムを描く目的を決める

まず、「このダイアグラムで何を伝えたいのか」を決めましょう。

目的地が分からないと出発はできないのでw

大きく分けて、建築では以下の目的でダイアグラムを描きます。

- 建築の構成を示す

- 複数案を比較する

- 建築が生まれた過程を示す

では、それぞれの実例を見ていきましょう。

建築の構成を示すダイアグラム

まずは、OMA設計の図書館の断面図↓

黒が静的空間(本など)、白が動的空間(読書スペースやカフェ)を表しています。

黒が静的空間(本など)、白が動的空間(読書スペースやカフェ)を表しています。

これで読み取れるのは、「動的空間を静的空間で包んでいる」ということ

建築では、動と静の関係を非常に大事にするのです。

また、断面図がダイアグラムになることも覚えておきましょう。

作り方はこちらの記事で紹介しています。

また、断面図がダイアグラムになることも覚えておきましょう。

白黒はグラフィック的にインパクト大ですね。

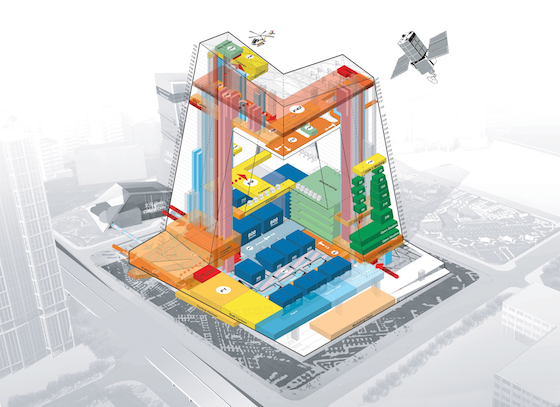

ではもう一例。BIGのダイアグラム。

建築を分解していますね。

アクソメだけでも十分情報量が多いですが、分解すると、「模型に匹敵するほど分かりやすい」のでは?

アクソメだけでも十分情報量が多いですが、分解すると、「模型に匹敵するほど分かりやすい」のでは?

作り方はこちらの記事で紹介しています。

もう一例。同じくB.I.G.のダイアグラム

建築が生まれた過程を示しています。左が、建築に入る「機能」。右はその機能が建物内での位置を表しています。

このダイアグラムから以下が分かりますね:

- 各フロアに一学科ある

- どの学科も丸い公共空間空間を囲むように配置されているこ

- 各学科独自の出入り口を持つ

複数案を比較するダイアグラム

香港の人口密度がどれだけ高いかが、ひと目で分かりますね。数字よりも分かりやすいのではないでしょうか。

建築が生まれた過程を示すダイアグラム

文章で説明されるより分かりやすいですね。

BIG公式サイトでは、ダイアグラムを多数公開していて、とても参考になります。

ちなみに、「BIG風ダイアグラムの作り方」は、BIGで勤務していた方が動画にしています↓使用ソフトは、Rhinoとイラレ。

ちなみに、「BIG風ダイアグラムの作り方」は、BIGで勤務していた方が動画にしています↓使用ソフトは、Rhinoとイラレ。

ちなみに、OMAのダイアグラムは分かりやすく、実際に建った建築も多いので、ダイアグラムと実際の建物を見比べると非常に勉強になります。