建築学生や、レンダリング初心者向けに書きました。

どれくらいウマければいいの?

まず、勉強目標を確認してみましょう。

この二枚を見て下さい。同じ建築です。

建築家は下のレベルまでできれば十分です。

実務では、高度なレンダリングが必要なら、レンダリング専門の部署があったり、専門の会社に発注します。

レンダリングの手順

どのソフトを使うにせよ、レンダリングの手順はこんな感じ:ステップ1:デジタル模型の作成(所要時間:1日)

ステップ2:レンダリング・ソフトでレンダリングをする(所要時間:4〜8時間)

ステップ3:フォトショップでポスト・プロダクションをする(所要時間:3時間〜)

ステップ2は、ソフトが勝手にやってくれるので、実質時間はかかりません。私は、寝る前にレンダリングをスタートさせ、起きたら一枚できている感じです。

コツ1. ポスト・プロダクションに時間をかける

レンダリングがうまいかは、ポストプロダクションの技術次第。

ポスト・プロダクションとは、レンダリングソフトの画像を、フォトショップで加工することです。

人や樹木を貼り付けるのは基本で、色やライティングを調節して、ドラマチックに演出したりします。

ポストプロダクション前はこれ↓

雲泥の差でしょ?

コツ2. ストーリーを持たせる

「レンダリングに人を何人入れればいいの?」と聞く人がいますが、答えは:表現したいストーリー次第です。商業施設のような賑やかな建築なら、大量に人を置きますし、建築の壮大さを表現したかったら、1人で十分。

Snøhetta設計の海中レストラン↓

建築の異質さを表現するために、添景はほとんど置いていません。

MIR.というレンダリング会社の作品で、一枚になんと60万円かかります!

BIGのレンダリング↓

BIGは人を入れて賑やかにするのが特徴です。

コツ3. 日頃から素材を集める

ポストプロダクションで重要なことが、添景やテクスチャを日頃から集めくことです。

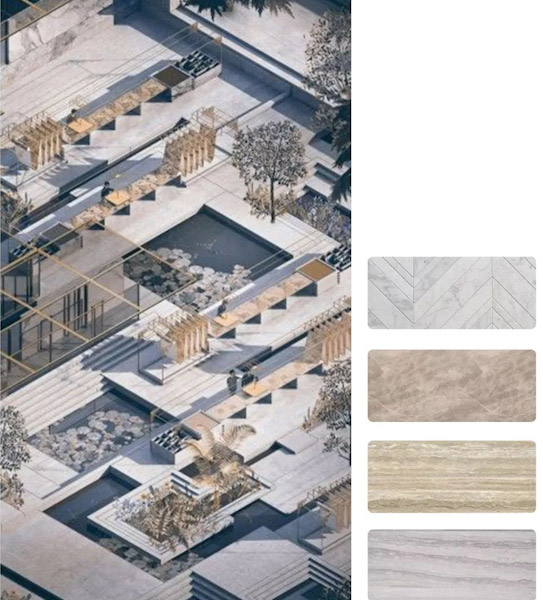

この時、このように完成図と一緒に並べておきましょう。

こうすることで、完成後のイメージがつきやすいので、使いやすいです。

コツ4.構図に奥行きをもたせる

建築は平面ではなく、「空間」を重視。そのため、レンダリングで、建築の手前に近景を置き、奥に遠景を置きます。

こうした近景を置くことで、レンダリングが平面ではなく、空間を持たせることができます。

コツ5. 色は抑えめにする

建築プレゼンでは、子供のおもちゃのような鮮やかな色は避けます。

例えば、元図↓

フィルター後↓

また、色味(暖色系か寒色系か)も雰囲気作りに重要↓